2025.10.17

「日本に暮らす外国人と日本人が、スポーツを通じて交流できる場をつくりたい」。

ひとりのその想いから始まったのが「Futsal Unity World Cup(フットサル ユニティ ワールドカップ)」です。

発起人は政田 盛拓(まさだ もりひろ)さん。2014年に名古屋で第1回を開催して以来、参加者や支援の輪を広げながら活動を続け、今年7月には大阪・関西万博の会場で開催される大会に成長しました。

政田さんに今回、大会を立ち上げた背景や多文化共生社会に向けた想いを伺いました。

本特集は2回(Vol.1~2)の連載で記事を投稿しています。

前回の記事(Vol.1)では、政田さんが大会を立ち上げた経緯や大阪・関西万博の会場で開催された第11回大会の様子を紹介しました。こちらからご覧ください。

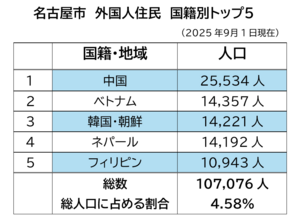

参加する選手の出身国や日本での居住状況を見ると、この地域に暮らす外国人の変化を実感できます。

大会の立ち上げ当初は、イングランドやスコットランド、メキシコといったチームも参加していましたが、近年はあまり見られなくなりました。

一方で、若い世代の選手が中心のネパール、ベトナム、インドネシアのチームが増えてきています。特にベトナムやインドネシアは、コミュニティ独自で大会が開かれるなど、フットサルやサッカーの盛り上がりが非常に大きいと感じています。

そして、ブラジルは一時期に比べると住民数が減り、フットサル人口も減った印象がありますが、それでもお国柄もあって変わらぬ強さを見せています。

まず、「ルールを守ってもらうこと」と「楽しんでもらうこと」のバランスです。いまだに試行錯誤の連続です。趣旨に賛同してくださる行政や企業のスポンサーも増え、大きな会場で多くの人に見てもらえるようになりましたが、その分「しっかり運営しなければ」というプレッシャーも強くなっています。

大会前には説明会を2度開き、選手たちにルールをしっかり理解してもらうよう努めています。昨年の大会は、別会場で行った予選リーグ終了後に、決勝会場で開会式を行う流れでした。説明会では、「勝っても負けても開会式に出席してほしい」とお願いしていたのですが、実際には敗退チームはすべて帰ってしまいました。スポンサーの手前、正直焦りました。ただ、こうしたことは実はよくあることなのです。

また、どのチームも勝利を目指して真剣に戦うため、ルール違反があれば失格処分にせざるを得ません。ただし、ルールを一方的に押し付けることはしたくありません。この大会は「楽しいイベント」であることを大前提にしています。外国人にとって窮屈に感じる大会にはしたくないし、むしろ彼らのフラットな姿勢から自分も学ぶ必要があると考えています。

次に、外国人コミュニティのリーダーとの関係です。より多くのチームに参加してもらうため、彼らとのつながりが大切です。しかし、リーダーは頻繁に変わります。ずっと同じリーダーということはない。帰国してしまったり、コミュニティ内の関係性が変わったりして、知らないうちに新しいリーダーになっていたり。その動きに対応していくことも、難しさのひとつです。

やはり、参加した選手から「楽しかった」「この大会に出てよかった」と言ってもらえることが、一番のやりがいです。母語で「Top of Topの大会だ!」や「いろんな国の人と出会える素晴らしい大会だ」とSNSで発信してくれる選手もいます。また、帰国を控えたインドネシア出身の選手から「日本で一番の思い出になった」と言われたこともありました。

一方で、試合に負けた選手が不機嫌な表情で会場を後にすることもあります。しかし、数日後には、「あの時は悔しくてあんな態度をとってしまったけど、この大会は大好きだからまた参加したい。次は勝てるように頑張る!」といったメッセージが必ずといっていいほど届きます。

こうした選手たちから寄せられる感謝や次への意欲の言葉が、私の大きな原動力です。

さらに、大会の合間に選手たちが笑顔で交流する光景や、大会後に練習試合やバーベキューをして交流が深まっていく様子も見られます。大会をきっかけに生まれたつながりがさらに深まり、広がっていく様子に、この大会の意義を実感しています。

さらに、大会の合間に選手たちが笑顔で交流する光景や、大会後に練習試合やバーベキューをして交流が深まっていく様子も見られます。大会をきっかけに生まれたつながりがさらに深まり、広がっていく様子に、この大会の意義を実感しています。

外国人コミュニティや選手たちとのつながり、交流の機会をさらに増やしていきたいと考えています。交流のきっかけの意味を込め、これまでも全体の記念撮影や試合前後の握手は必ず行ってきましたが、今後は試合の合間の交流にも工夫をこらし、競技以外の場面をより意識していきたいと思います。

外国人コミュニティや選手たちとのつながり、交流の機会をさらに増やしていきたいと考えています。交流のきっかけの意味を込め、これまでも全体の記念撮影や試合前後の握手は必ず行ってきましたが、今後は試合の合間の交流にも工夫をこらし、競技以外の場面をより意識していきたいと思います。

運営のコアメンバーは社会人ですが、より多くの若者にも関わってもらい、その発想を取り入れながら団体として活動の幅を広げていきたいと考えています。大学生の参加も大歓迎です。

この大会が目指すのは、フットサルを通じて、国籍や文化の違いを超えてコミュニティ同士が交わり、地域で暮らす仲間として団結するきっかけを作ること。そのために、今後も大会を継続して開催していきます。

日本は少子高齢化が急速に進み、すでに外国籍人材がいなければ回らない国になっています。もちろん先人たちが築いてくれた治安や文化を守ることは大前提ですし、無秩序に受け入れるのではなく、持続可能な仕組みを整えながら進めていくことが必要だと考えています。そのうえで、「外国籍の人たちとどう共に生きるかを考えること」はますます必要になってくると思います。

私は毎日のように外国人と企業の現場に立ち会っています。そこでは誤解や行き違いが生まれることも少なくありません。だからこそ、現場で得られた学びを制度に反映し、持続可能な形にしていくことが大事だと感じています。同じ現場で汗を流す中で、人と人として信頼が芽生える瞬間もたくさんあります。その積み重ねは、日本社会にとって大きな財産になるのではないでしょうか。

共に働き、共に学び、共に汗をかきながら、お互いに近づいていくような気がしています。スポーツや教育という国境を超える「共通言語」を使っていけば、うまく形にすることができるかもしれません。だから試行錯誤しながらですが、挑戦を続けています。

新しい文化や価値観が交わることで、日本はもっと豊かに、もっと創造的に、そして世界に誇れる社会になれるかもしれない。そのためには、持続可能な仕組みを築きながら、多様性を力に変えていく挑戦を続けていきたいと思っています。

政田さんの言葉からは、この大会にかける並々ならぬ想いと情熱が伝わってきました。これまでの大会に参加してきたチームや選手たちの姿から、地域で暮らす外国人コミュニティの現状を垣間見ることができるようです。

こうした草の根レベルの取り組みを積み重ね、続けていくことに、多文化共生社会の実現に向けたヒントがあるのかもしれません。

Facebook: https://www.facebook.com/p/Futsal-Unity-World-Cup-100027105085769/